ЗЕНИЦА ОКА

05/07/2013 16:00 - 21/07/2013 17:00

«Раскрепощенная грамматика»

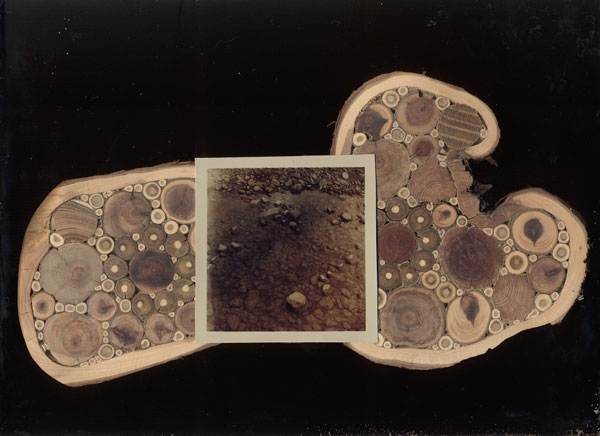

Леонардо да Винчи предлагал смотреть на грязную стену в поисках сюжета,- теснящиеся в ней формы способны обнажить воображение художника, ведь мысль разоблачается, делается явной материей настоящего, угадывая форму в бесформенном. Человек опомнился, мысль — длится. Ни внутренности птиц, ни кофейная гуща не пророчат судьбу картине, внутренность целого мира, неотличимая потому от его наружности, — бесформенное, свободное от самоопределения,- вот к чему взывает, утомленный повторами всего и вся, художник и неизменно получает ответ. Это позиция малого творения, чистого листа, возможности и бездны в ней также не вполне разделились.

Но фотографию обступает форма, эта бесконечная документальная правда явлений, которую только язык, в том числе язык фотографии, может соразмерить человеку. Такой язык, как и всякий подлинный язык, — дан, в мановение ока он отстраняется от породившей его стихии, уклоняется, то есть наделяет её качествами. Например называет её, или ..изображает её. И сам разрыв этот легко уже представляется связью, насколько она вообще может производить интервалы. Нет, не своим «видом и гласом» стремятся достичь прошлого и будущего, проникнуть в удаленные уголки земли, когда это — изображение, представление, то есть не «сейчас», не всё сейчас там. Итак, мнимая связь длится, и, отшатнувшись от мира единожды, каждый снимок делается изображением какой-то правды. То есть воспроизводит свою трещину в настоящем и только в нём.

Этот пунктир обеспечил меня всем необходимым, для менее отвлечённого размышления. Подобно античной риторике, фотография настолько «разукрупнилась» и «социализировалась», что самостоятельная профессия фотографа уже стала фикцией. Фотография почти также разнообразна, как письмо. Но, как и письмо, и речь, она не утратила своего существа, своей «перцепции», вот о ней и собираюсь здесь еще сказать.

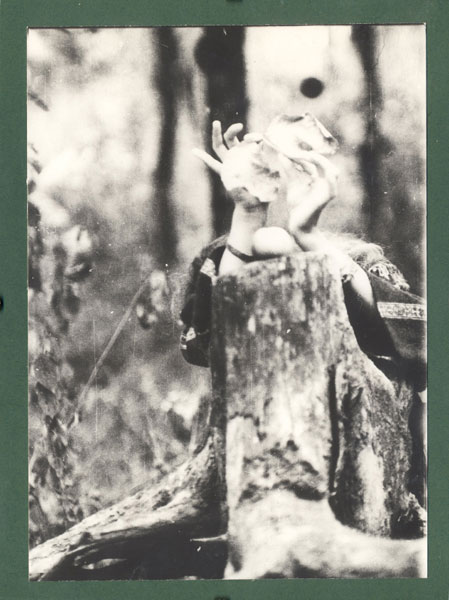

Я не ставлю перед собой цели концептуализировать какие-то тенденции, и надеюсь, напротив, на путеводную нить обихода современной фотографии, и без того оснащенного чрезвычайным количеством слов. Фотографии, которой с одной стороны вменяется в природу прогресс, конкуренция, оригинальность, качество и прочие рычаги «естественного отбора», а с другой помещается, отодвигается, «естественный» фон такого прогресса, а именно тоска по неведению, раскрепощенному поиску своего начала — путем деконструкции своей же культуры и грамматики, как это происходит, например, в ломографии.

Родившаяся в эпоху массового производства, каждая фотография обретает индивидуальные черты с опозданием, как и всё, произведенное в середине собственного же существования, из других самостоятельных предметов, «незнакомых» друг с другом. Но что если вместо предуготовленного конца, пускай даже выигрыша, отправиться вспять, к истоку? Так появляется увлекательный бестиарий «самостоятельно освобожденной» грамматики художественной фотографии, с ее вольными ракурсами, внимательным, но не универсальным режимом экспозиции, свободой в выборе материала, и всевозможных «дефектов», неровностей тех протяженных берегов становления снимка, которые и сделали возможной иллюзию магистрального течения, слитного, равнодушного присутствия самого языка фотоизображения. Порой это более напоминает труд травника-целителя, увлеченного ботаника или генетика, чем востребованный труд агронома, постоянно занятого умножением хлебов изменчивого настоящего, в том числе путем отделения сорняков.

Так бесконечная граница, но все все-таки ограниченность искусства (пускай даже формой своей репрезентации) может вернуть и возвращает его восприятию.